新しい出版物

ネイチャー・ニューロサイエンス誌に掲載された最近の研究によると、麻酔中および睡眠中には脳のクリアランス機能が低下することが判明した。

睡眠は、活動していない状態であり、脆弱な状態です。この脆弱性に伴うリスクを考慮すると、睡眠にはいくつかの利点がある可能性が示唆されています。睡眠は、グリンパティックシステムを介して脳から毒素や代謝物を排出すると考えられています。この示唆は重要な意味合いを持ちます。例えば、慢性的な睡眠不足による毒素排出の低下は、アルツハイマー病を悪化させる可能性があります。

毒素や代謝物が脳から排出されるメカニズムと解剖学的経路は未だ解明されていない。グリンパティック仮説によれば、徐波睡眠中、動脈拍動による静水圧勾配によって駆動される基礎液流量が脳から塩分を能動的に排出する。さらに、鎮静作用のある麻酔薬の投与もこの排出を促進する。睡眠が基礎液流量の増加を通じて排出を促進するかどうかは未だ不明である。

本研究では、研究者らはマウスの脳内流体の移動と脳クリアランスを測定した。まず、蛍光色素であるフルオレセインイソチオシアネート(FITC)デキストランの拡散係数を測定した。FITCデキストランを尾状核に注入し、前頭皮質における蛍光を測定した。

初期実験では、定常状態になるまで待ち、少量の組織で染料を漂白し、漂白されていない染料が漂白された領域に移動する速度を測定することで拡散係数を決定しました。この手法は、脳の光吸収と光散乱を近似するように改変された脳模擬アガロースゲル中でのFITC-デキストランの拡散を測定することで検証されました。

結果は、FITC-デキストランの拡散係数が麻酔状態と睡眠状態で差がないことを示唆した。研究チームは次に、様々な覚醒状態における脳クリアランスを測定した。マウスに生理食塩水または麻酔薬を注入し、少量の蛍光色素AF488を投与した。この色素は脳実質内を自由に移動するため、脳クリアランスを正確に定量化するのに役立つ可能性がある。また、覚醒状態と睡眠状態の比較も行われた。

生理食塩水投与マウスでは、最高濃度においてクリアランスは70~80%であり、正常なクリアランス機構が損なわれていないことが示唆されました。しかし、麻酔薬(ペントバルビタール、デクスメデトミジン、ケタミン-キシラジン)を使用した場合、クリアランスは著しく低下しました。さらに、睡眠中のマウスでは覚醒中のマウスと比較してクリアランスが低下しました。しかし、拡散係数は麻酔状態と睡眠状態の間で有意差はありませんでした。

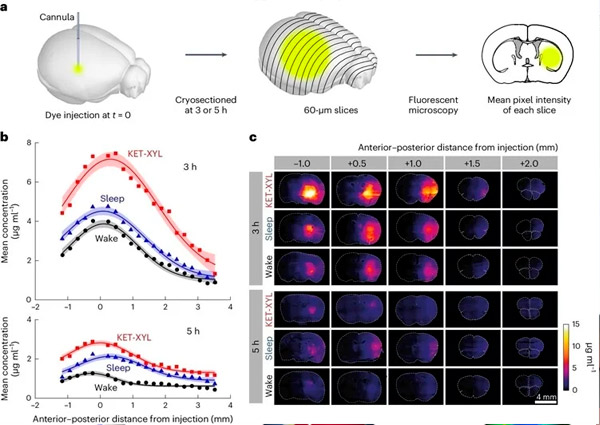

A. AF488をCPuに注入してから3~5時間後、脳を凍結し、厚さ60μmの凍結切片を作製した。各切片の平均蛍光強度を蛍光顕微鏡で測定し、4つの切片群の平均強度を算出した。

B. 補足図1に示したキャリブレーションデータを用いて平均蛍光強度を濃度に変換し、注入点からの前後距離に対して、覚醒時(黒)、睡眠時(青)、およびKET-XYL麻酔時(赤)についてプロットした。上は3時間後のデータ、下は5時間後のデータである。線はデータに対するガウス分布を、エラーバーは95%信頼区間を示す。3時間後および5時間後の両方において、麻酔中(3時間後P < 10⁻⁶、5時間後P < 10⁻⁶)および睡眠中(3時間後P = 0.0016、5時間後P < 10⁻⁴)のKET-XYL濃度は覚醒時の濃度よりも有意に高かった(Bonferroni–Holm多重比較補正を伴う二元配置分散分析)。

C. AF488注射部位から3時間後(上3列)および5時間後(下3列)の異なる距離(前後)における脳切片の代表画像。各列は3つの覚醒状態(覚醒、睡眠、KET-XYL麻酔)のデータを表す。

本研究では、麻酔中および睡眠中に脳クリアランスが低下することが明らかになりましたが、これはこれまでの報告と矛盾しています。クリアランスは解剖学的部位によって異なる可能性がありますが、その程度は小さい可能性があります。しかしながら、ケタミン-キシラジンによるクリアランスの阻害は有意であり、部位に依存しませんでした。

研究論文の著者の一人、ニコラス・P・フランクス氏は「研究分野は、掃除が睡眠の主たる理由の一つであるという考えに非常に重点をおいてきたため、逆の結果には非常に驚いた」と述べた。

特に重要なのは、これらの結果は細胞外空間を自由に移動する少量の染料に関するものであるということです。より大きな分子では異なる挙動を示す可能性があります。さらに、睡眠と麻酔が脳のクリアランスにどのような影響を与えるのか、正確なメカニズムは未だ解明されていません。しかし、これらの発見は、睡眠の主たる機能は脳から毒素を除去することであるという考え方を覆すものです。