学術誌「Nutrients」に最近発表された研究で、研究者らは、活動的な人が控えめな服を着て晴れたり曇ったりの空の状況下で、緯度、月、肌のタイプに基づいてビタミン D レベルを維持するために必要な太陽光への露出量のおおよそを計算しました。

この研究は、栄養ニーズを評価する上での個別的なアプローチの重要性を浮き彫りにしています。食物摂取量、日光曝露量、地理的要因の関係性を明らかにしており、これは、人口全体に蔓延するビタミンD欠乏症に対処するための戦略策定に役立つ可能性があります。

ビタミンDは筋骨格系の健康に不可欠であり、その他にも多くの健康効果がありますが、食事からの摂取不足や日光への曝露不足などにより、欠乏症はよく見られます。公衆衛生対策としては、食品の強化やサプリメントの摂取が挙げられますが、ビタミンDの合成と過剰な日光曝露のリスクのバランスを取ることが課題となっています。

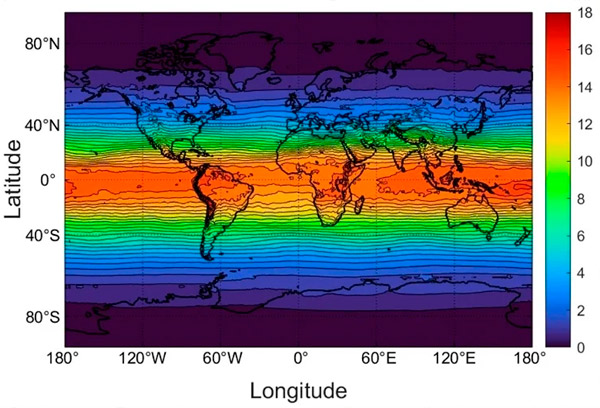

2004年3月~2020年3月の晴天時における正午の紫外線放射量(UVR)の平均値。UVRは主に緯度に依存しますが、オゾン層(南半球、特に高緯度では低くなる)と高度(特にアンデス山脈のある南米西部)の影響も受けます。研究:適切なビタミンDレベルを維持するためのUVB曝露時間に関する世界的評価。

本研究は、緯度、肌のタイプ、季節といった要因を考慮した正確な推奨事項を提供することで、食品の栄養強化、サプリメント、日光曝露に関する各国の政策策定に役立てることを目的としています。これにより、最適なビタミンDレベルを維持しながら健康リスクを最小限に抑えるという複雑な課題に取り組みます。

研究者らは、全球オゾン層監視実験(GOME)の全球紫外線(UV)放射データを使用しました。このデータは当初UV指数(UVI)として提示され、後にビタミンD合成に有効なUV放射量に変換されました。

データは欧州宇宙機関(ESA)の衛星に搭載された機器から取得され、TEMISポータルを通じて2002年から現在までの継続的な観測データを提供しています。本研究では、晴天時および全天条件におけるUVIデータ(可能な場合は雲データも含む)を用いて紫外線レベルを判定しました。

ビタミン D レベルの変化を推定するために、標準用量ビタミン D (SDD) の観点から見た UV 曝露と、循環する 25-ヒドロキシビタミン D (25OHD) レベルの変化を関連付けた以前の研究の計算が使用されました。

分析により、晴天と曇天ではビタミン D レベルを維持するために必要な露出時間が異なることが明らかになりました。

晴天時には、肌の白い人の露出時間は緯度10度ごとに3分から15分の範囲で、緯度が高いほど太陽の角度が低く、南極のオゾン層破壊の影響で露出時間が長くなります。

肌タイプ V の人は、肌タイプ I ~ IV の人に比べて、どの緯度でもより長い露出時間が必要でしたが、肌タイプ VI の人は、特に高緯度ではさらに長い露出時間を経験しました。

曇り空の場合、雲の影響は緯度と季節によって異なり、赤道地域では露出時間が約 15% 増加し、高緯度地域ではさらに最大 60% 増加します。

それにもかかわらず、ビタミンDの冬期以外の高緯度地域でも、白人の人はビタミンDの維持が可能でした。しかし、皮膚タイプVIの人の場合、あらゆる気象条件下で、赤道地域では15分以上、高緯度地域では1時間以上の曝露時間が必要でした。

本研究結果は、ビタミンD欠乏症に効果的に対処するためには、経口摂取と皮膚でのビタミンD合成、特に日光曝露によるビタミンD合成のバランスをとることの重要性を浮き彫りにしました。また、緯度や肌質の違いを考慮した上で、日光曝露によるビタミンDレベル維持の可能性についても貴重な知見を提供しています。

冬季は日光量が減少するため、特に高緯度地域ではビタミンDの維持が困難になります。そのため、夏季に日光への曝露を増やす、あるいは食事からのサプリメント摂取といった代替戦略の必要性が浮き彫りになっています。ライフスタイルや労働環境の変化は、特に高緯度地域に居住する色素の濃い肌の人において、ビタミンDの合成に影響を与える可能性があります。

本研究の強みは、包括的なアプローチを採用し、様々な肌タイプや緯度に応じた日光曝露時間の推奨値を提示していることです。しかしながら、皮膚の曝露面積に関する仮定や、文化的慣習への配慮の欠如といった限界も認識されています。

今後の研究では、年齢や民族など、ビタミンDの合成に影響を与える追加要因を検証し、個人のニーズや行動をより深く理解した上で、摂取タイミングに関する推奨事項を精緻化することが期待されます。全体として、本研究の知見は、世界中のビタミンD欠乏症対策に向けた公衆衛生戦略を導くための貴重な知見を提供します。