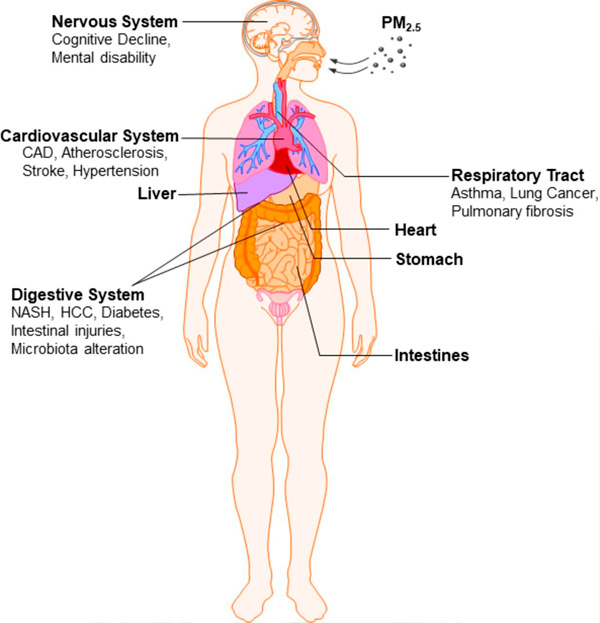

直径2.5マイクロメートル未満の微粒子(PM2.5)は、様々な健康問題を引き起こす主要な大気汚染物質です。これらの粒子は肺の奥深くまで浸透し、吸入すると血流に入ることもあります。最近の研究では、PM2.5への曝露は肝臓、膵臓、腸などの消化器系にも損傷を与える可能性があり、深刻な健康被害をもたらすことが示されています。

最近の研究では、PM2.5への曝露が消化器系の細胞にストレス反応を引き起こす仕組みに焦点が当てられています。これらの反応には、小胞体(ER)、ミトコンドリア、リソソームといった細胞内の特殊な細胞内構造であるオルガネラが関与しています。PM2.5がこれらのオルガネラを破壊すると、細胞内で連鎖反応が起こり、炎症などの有害な影響につながる可能性があります。

解毒と代謝の重要な臓器である肝臓は、PM2.5によるダメージを特に受けやすい。研究によると、PM2.5への曝露は、炎症、ストレス反応、肝臓器官の損傷、エネルギー代謝の低下など、肝臓に様々な問題を引き起こす可能性がある。これらの影響は、非アルコール性脂肪性肝疾患(NASH)や2型糖尿病の発症に寄与する可能性がある。

PM2.5の影響は肝臓だけにとどまりません。膵臓や腸にも悪影響を及ぼす可能性があります。研究では、PM2.5は糖尿病患者の膵機能障害リスクの上昇、腸細胞の損傷、腸管透過性の増加と関連していることが示されています。この腸管透過性の増加は、様々な消化器系の問題を引き起こす可能性があります。

最新の研究は貴重なデータを提供しているものの、依然として重要な疑問が残っています。科学者たちは、細胞がPM2.5をどのように認識するか、そして消化器系の臓器によってストレス反応がどのように異なるかについて研究を続けています。また、PM2.5への曝露が消化器系の臓器間の相互作用にどのような影響を与え、それが消化機能全体に影響を及ぼす可能性があるかについても調査しています。

最後に、研究者たちは食事療法や医薬品による介入がPM2.5による被害を軽減できるかどうかを研究しています。興味深いことに、一価不飽和脂肪酸やビタミンなどの特定の栄養素が、PM2.5の有害な影響からある程度の保護効果を発揮する可能性があることを示唆する研究もあります。

大気汚染は複雑な問題であり、容易な解決策はありません。研究は継続されていますが、PM2.5の削減と消化器系への影響に関する最新の知見は、大気汚染が人体の健康に及ぼす広範な影響を浮き彫りにしています。これは、大気汚染の削減と、その有害な影響から身を守るための戦略策定に向けた継続的な取り組みの必要性を浮き彫りにしています。

この研究はeGastroenterology誌に掲載されました。