孤独とは、自分が望む社会的つながりのレベルと実際のつながりのレベルとの間にギャップがあるときに生じる、苦痛な感情です。多くの場合、意味のある人間関係を築けないという感覚が特徴となります。孤独は、様々な社会的機能不全を通して現れ、様々な形で持続します。

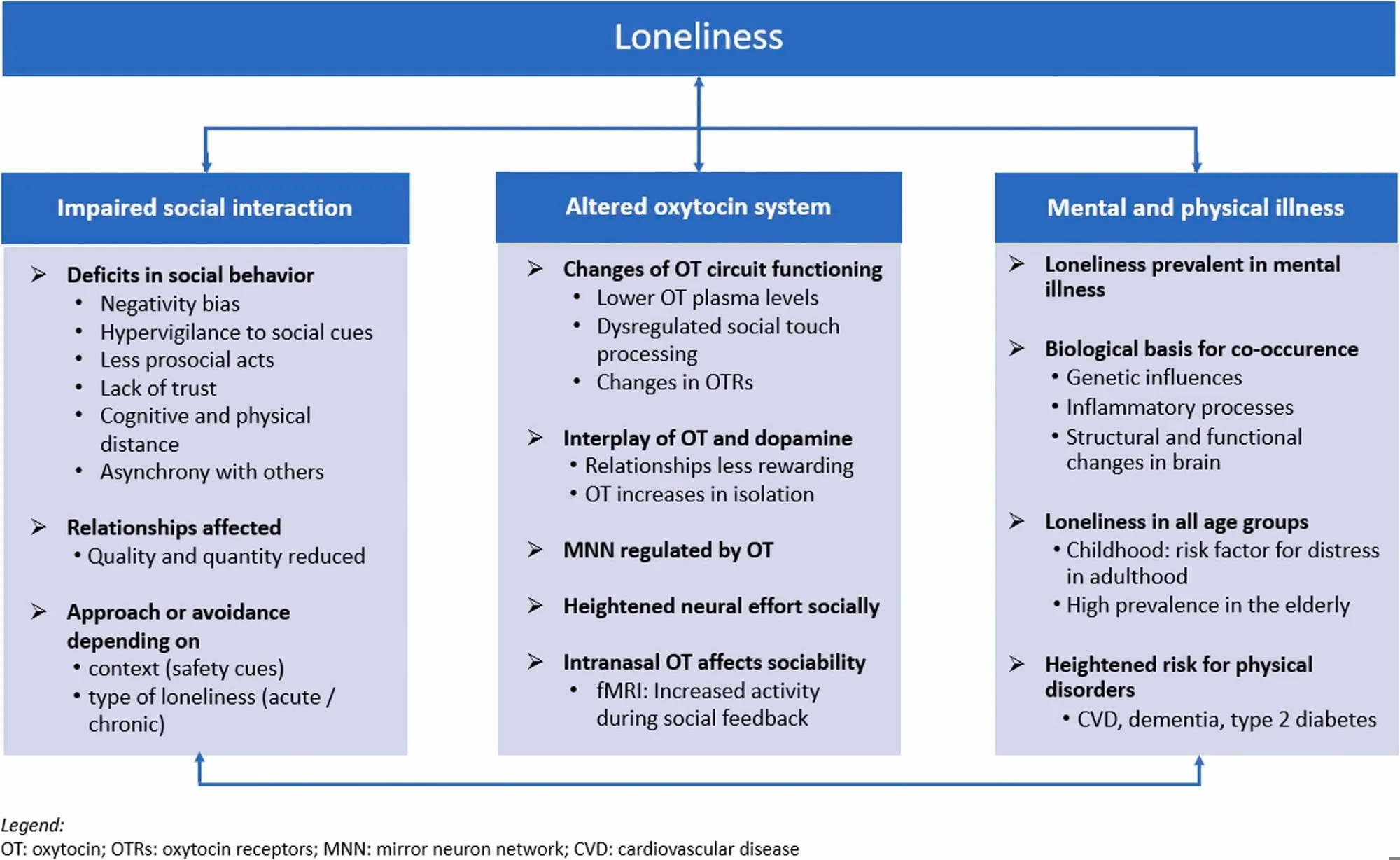

この現象を研究するには、神経科学、社会学、臨床医学など、複数の分野の知見を活用する必要があります。Neuroscience & Biobehavioral Reviews誌に掲載された最近のレビューでは、孤独感の多次元モデルが提示されています。

孤独とは何でしょうか?

孤独とつながりに関する世界イニシアチブは、これを「より多くの、またはより満足のいく社会的関係への欲求を伴う、他者とのつながりが不十分であるという主観的、不快または苦痛な感情」と説明しています。

したがって、孤独感は主観的かつ苦痛を伴うものであり、社会的孤立や交友関係の狭さといった客観的な指標で完全に評価・予測することはできません。先進国における出生率の低下に伴い、高齢化社会において孤独感の有病率が上昇することが予想されます。

孤独が社会的な交流に与える影響

孤独を感じている人は、有意義な社会的な交流に参加することが困難です。彼らはそうした交流のネガティブな側面にばかり目を向け、満足感が低下し、葛藤を多く経験します。彼らはより内向的になり、同期的な仕事を避け、社会的な接触や感情的な親密さを求めることはほとんどありません。これは、低社会性と呼ばれることもあります。

一方で、彼らは過剰な社会性を示し、愛する人々との人間関係を築き、よりポジティブな感情を経験することを求めることがあります。これは、一定期間の飢餓状態から抜け出した脳が食物に反応する様子に似ています。孤独感は、社会的なつながりの欠如に対する生理的な反応である可能性があります。

孤独とオキシトシン

愛着ホルモンであるオキシトシンは、社会的な関係を築きたいという欲求を刺激します。オキシトシンを分泌する細胞の数とその濃度は孤独感とともに増加し、感情的欠乏に対する補償的な役割を果たしていることを示唆しています。一方、慢性的な孤独感は、適応的にオキシトシン濃度を低下させます。

孤独と病気

孤独は、精神疾患と身体疾患の両方のリスク増加と関連しています。孤独はうつ病の指標であり、重症うつ病、不安障害、人格障害、統合失調症、アルコール依存症、過食症のリスク増加と関連しています。精神疾患は孤独を引き起こすだけでなく、悪化させることもあります。

社会的相互作用、オキシトシン、病気に関する主要な知見をまとめた孤独のトランスレーショナルモデル

孤独な人は心血管疾患の罹患率が30%高く、孤独は糖尿病よりも重大なリスク要因です。また、がん患者の死亡リスクを高め、認知症との関連も指摘されています。孤独は一部の集団において自殺念慮を予測するだけでなく、自己効力感を低下させ、病状の管理を困難にし、早死ににつながる可能性があります。

結論

「孤独な人々においては、社会的な交流の中断、オキシトシンシステム、そして病気が相互に関連しており、これらの関連性を認識することが孤独の複雑な構造を理解する鍵となる。」

今後の研究では、これらの関係性、そして孤独が原因または結果として生じる条件を特定し、探求することに焦点を当てるべきです。オキシトシン投与をはじめとする孤独感対策が、メンタルヘルスの改善にどのような役割を果たすのか、探求すべきです。