記事の医療専門家

新しい出版物

カリフォルニア大学サンディエゴ校(米国)の研究者たちは、ヒトの主要な白血球である好中球が、2型糖尿病の主な特徴であるインスリン抵抗性の調節因子として、全く予想外の役割を果たしていると主張しています。この結論は、Nature Medicine誌に掲載された論文で示されました。

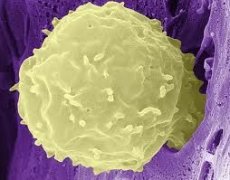

好中球は、組織の炎症に最初に反応する免疫細胞であり、他の白血球であるマクロファージを呼び出し、炎症を慢性化させます。同時に、脂肪組織で発生する軽度の慢性炎症が、全身性インスリン抵抗性の主な原因の一つであることが確立されています。

ジェロルド・M・オレフスキー率いる科学者たちは、マウスとヒト、そして生きたラットの肝臓と脂肪細胞を用いて研究を行いました。その結果、好中球から分泌される酵素(好中球エラスターゼ、NE)がインスリンシグナル伝達経路を阻害し、インスリン抵抗性(インスリンに対する受容体の親和性が説明のつかないほど低下する)を引き起こすことが明らかになりました。

しかし、肥満でありながら高脂肪食を摂取しているマウスからNEを除去すると、インスリン感受性が高まりました。

かつては、好中球(わずか5日間しか生存しない)のような「一時的な」細胞は、少量の慢性炎症を維持することすらできないと考えられていました。しかし現在では、好中球は非常に強力な免疫調節作用を持つことが認識されています。好中球は酵素NEを用いてシグナル伝達経路を活性化し、病原体を食べるマクロファージにサイトカインと呼ばれる炎症性分子を分泌させます。同時に、この同じ酵素NEは、肝臓と脂肪細胞の両方におけるインスリンシグナル伝達経路の鍵となるタンパク質であるIRS1の分解も引き起こします。

どうやら、好中球は厄介事を招いているようです。インスリン抵抗性を誘発する役割が突如明らかになったことで、2型糖尿病との闘いにおいて新たな標的となっています。免疫調節酵素である好中球の活性を阻害すれば、インスリン抵抗性を反転(あるいは少なくとも弱める)できる可能性は十分にあります。しかし、いつものことながら、剣には両刃の剣があります…。

[

[